Lo spazio può sembrare molto lontano dalla realtà di campo, eppure i satelliti giocano un ruolo sempre più importante in agricoltura. I dati raccolti sono infatti alla base di molti dei controlli effettuati nell'ambito della Pac, ma forniscono anche informazioni importanti per gestire in un'ottica 4.0 i campi. Senza contare che strumenti ormai piuttosto diffusi, come la guida parallela, si basano sui segnali Gps che sono inviati a terra proprio dai satelliti.

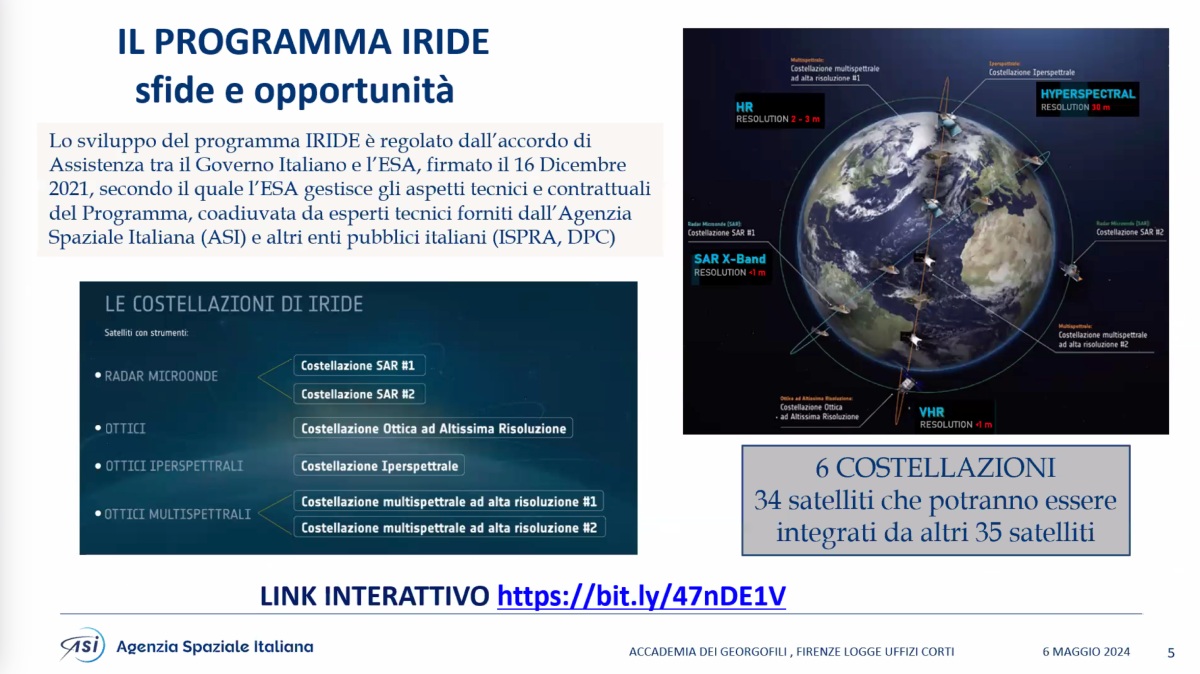

Ma le potenzialità di questi strumenti nel settore primario sono ancora tutte da scoprire e per mettere l'Italia nelle condizioni di sfruttare al meglio queste opportunità il Governo ha lanciato nel 2022 il progetto Iride, una costellazione di trentaquattro satelliti che verranno messi in orbita entro il 2026 e che porteranno nello spazio una serie di sensori utili anche all'agricoltura, ma non solo.

Di space economy e della costellazione Iride si è parlato durante un evento organizzato dall'Accademia dei Georgofili a Firenze, lo scorso 6 maggio, dal titolo "Il contributo dello spazio per l'agricoltura: dati digitali e pianificazione colturale, aspettando la costellazione Iride".

Leggi anche Così la Nasa osserva dallo spazio i campi coltivati

Iride, la costellazione di costellazioni a servizio dell'agricoltura

Ad introdurre le caratteristiche di Iride ci ha pensato Marco Brancati, chief Technology & Innovation Officer di Telespazio, una società pubblico privata partecipata da Leonardo (il cui primo azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze). Prima di tutto occorre dire che Iride è una costellazione di costellazioni, nel senso che i trentaquattro satelliti da cui è composta (a cui se ne potrebbero aggiungere altri trentacinque), sono suddivisi in sottocostellazioni a seconda della tipologia di satellite e dell'orbita che seguono.

Il progetto è stato avviato nel 2022 con una dotazione di 1,07 miliardi di euro, 797 provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e altri 293 dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (Pnc), stanziati dal budget nazionale. Ad essere coinvolti sono il Governo, l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), più cinquanta aziende private o pubblico private che sono incaricate di sviluppare i satelliti e di gestire i servizi resi possibili dai dati trasmessi a terra.

Il programma Iride, sfide e opportunità

(Fonte foto: Agenzia Spaziale Italiana)

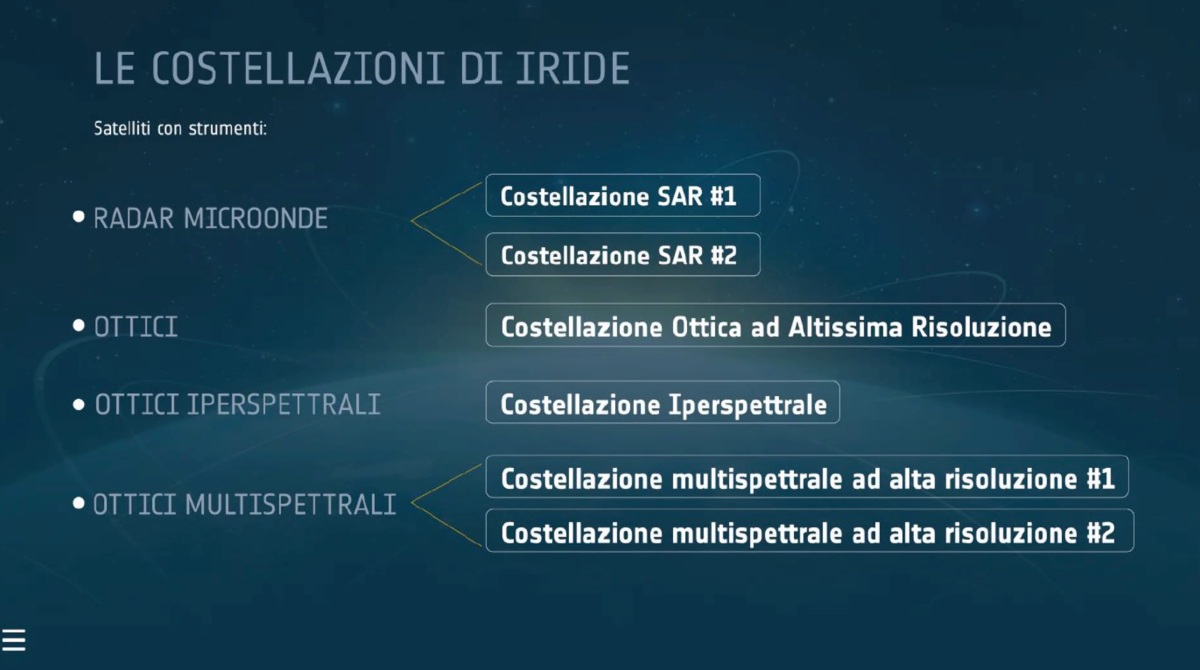

Ma quali sono i sensori trasportati sui trentaquattro satelliti della costellazione Iride? Diversi satelliti saranno equipaggiati con radar a microonde, in grado di studiare la superficie del terreno anche in presenza di nuvole o di foschìa. Sono strumenti attivi, in quanto emettono delle onde elettromagnetiche che vengono riflesse dalla crosta terrestre e rilevano preziose informazioni (ad esempio, se un campo è stato lavorato o meno).

Ci saranno poi satelliti in grado di trasportare camere RGB ad altissima risoluzione, in grado di "scattare" fotografie del suolo con un dettaglio pari a mezzo metro. Ma grazie ad un approccio innovativo la risoluzione può scendere fino a 0,25 metri. Un livello di dettaglio che diventa utile anche su colture ad alto valore aggiunto, come l'orticoltura o la viticoltura.

A completare il quadro ci sono i sensori multispettrali e iperspettrali. In estrema sintesi, i sensori multispettrali raccolgono la radiazione luminosa riflessa dalle piane e dalla superficie terrestre in poche bande (meno di dieci) e sono utili per sviluppare indici di vegetazione, quali ad esempio l'NDVI.

I sensori iperspettrali, invece, raccolgono dati su molte più bande, oltre duecento, e raccolgono quella che viene definita la "firma iperspettrale" di un oggetto, al cui interno sono raccolte moltissime informazioni. Per fare un esempio, la firma iperspettrale di una foglia di vite può rivelare la presenza del fitoplasma della flavescenza dorata prima che la pianta sviluppi dei sintomi.

Le costellazioni di Iride

(Fonte foto: Progetto Iride)

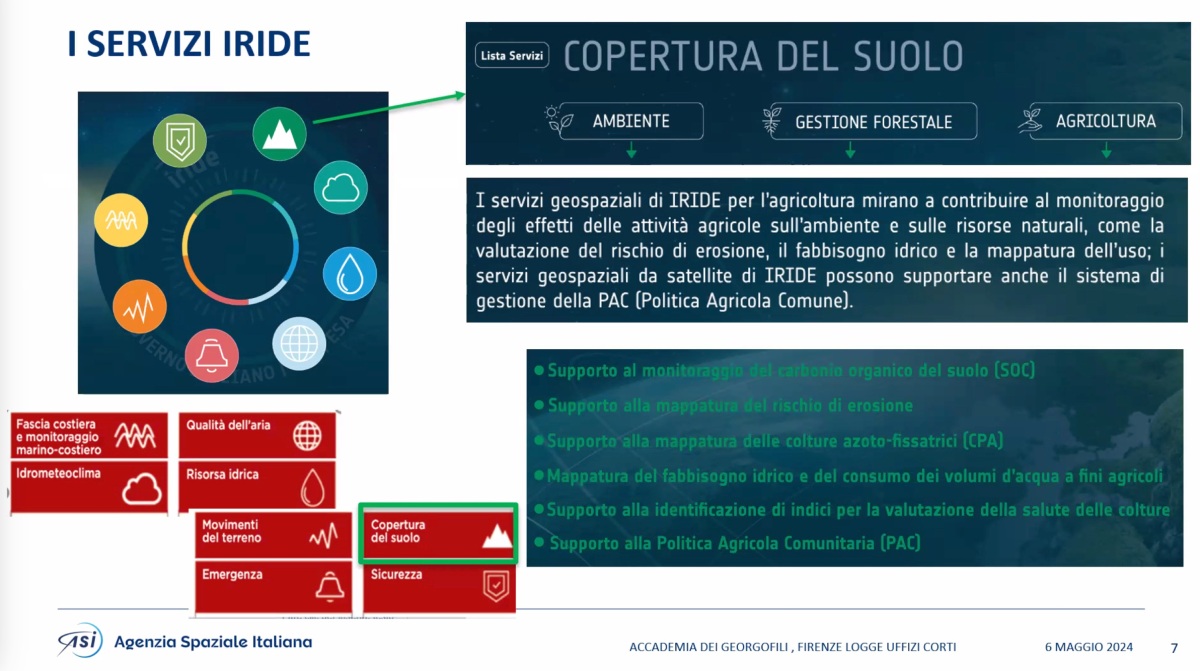

Una costellazione, otto campi di lavoro

Come spiegato da Fabrizia Buongiorno e Cecilia Sciarretta di eGeos, società pubblico privata controllata da Telespazio e Asi, la costellazione Iride non è stata sviluppata per il solo comparto agricolo, ma servirà a otto differenti settori: monitoraggio della fascia costiera, meteorologia, qualità dell'aria, gestione della risorsa idrica, movimenti del terreno, emergenze, sicurezza e copertura del suolo (quindi agricoltura).

In particolare, gli obiettivi agricoli sono i seguenti:

- Monitoraggio del carbonio organico nei suoli.

- Mappatura del rischio erosione.

- Mappatura delle colture azotofissatrici.

- Mappatura del bilancio idrico del suolo e delle colture.

- Monitoraggio delle colture tramite gli indici di vegetazione.

- Supporto alla Politica Agricola Comune.

Sono due i pilot users identificati, Ismea e Agea, che hanno il compito di interfacciarsi con i partner del progetto per testare le funzionalità della costellazione prima che questa sia effettivamente messa in orbita. Per fare un esempio, grazie ai dati forniti dai satelliti saranno resi disponibili degli indici di vegetazione in maniera automatica e costante, che potranno essere usati da soggetti terzi che svilupperanno servizi per gli agricoltori.

I servizi di Iride

(Fonte foto: Agenzia Spaziale Italiana)

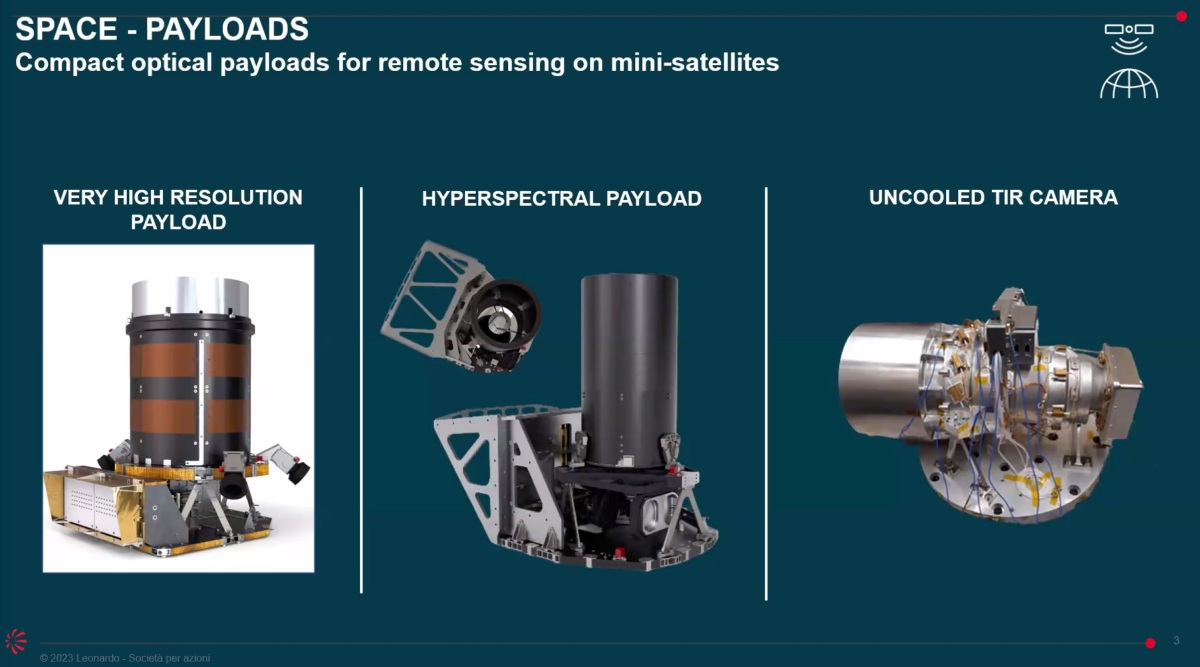

Enrico Suetta di Leonardo ha voluto descrivere due dei diversi strumenti sviluppati dalla società: una camera ad altissima risoluzione e un sensore iperspettrale (più una camera nell'infrarosso termico che però, per ora, non sarà messa in orbita). La camera ad altissima risoluzione avrà una definizione di 0,5 metri e fotograferà delle bande di suolo di 8-10 chilometri. Inoltre sarà in grado di sviluppare immagini 3D riprendendo un medesimo punto da diverse angolazioni.

Il sensore iperspettrale lavorerà invece su 240 bande, dal visibile all'infrarosso a onde corte. Avrà una risoluzione di 30 metri, che potrà scendere fino a 20 metri abbassando l'orbita del satellite. Fornirà quindi una vera e propria miniera di informazioni sulle colture del nostro Paese.

E proprio Leonardo, eccellenza italiana, sarà uno dei soggetti maggiormente coinvolti nel progetto. Francesco Rizzi, SVP Space Line of Business di Leonardo, ha ricordato come proprio l'azienda abbia creato una divisione dedicata alla space economy e come sia fondamentale, già dai primi passi, aver coinvolto gli agricoltori in questa avventura.

Space payloads

(Fonte foto: Leonardo)

La tecnologia avanza, ora serve la formazione

Come sottolineato da Massimo Vincenzini, presidente dell'Accademia dei Georgofili, le tecnologie oggi disponibili sono innumerevoli e fanno passi avanti velocemente. Quel che manca è un'altrettanta veloce formazione degli agricoltori e dei tecnici di campo, che oggi spesso non sono a conoscenza delle possibilità messe a disposizione dal paradigma 4.0.

Simone Orlandini, presidente della Fondazione Clima e Sostenibilità, ha infatti ricordato come solo il 15,8% delle aziende agricole sia informatizzato (dati Istat), mentre l'11% delle aziende è innovatore, con pesanti differenze tra Nord e Sud Italia.

Secondo Michele Pisante, accademico corrispondente dell'Accademia dei Georgofili, docente presso l'Università degli Studi di Teramo e presidente del Gruppo BF Spa, servono dunque urgentemente agronomi con competenze informatiche, che sappiano mettere in campo i passi avanti fatti dalla tecnologia. E non bastano gli incentivi economici, come abbiamo visto con la 4.0, che è servita, in molti casi, a comprare trattori smart usati poi in maniera analogica.

D'altronde la sfida sul tavolo è di portata epocale. Se si vuole avere un'agricoltura capace di sfamare una popolazione mondiale in crescita e di farlo in maniera ecosostenibile, l'innovazione sembra essere l'unica strada percorribile.

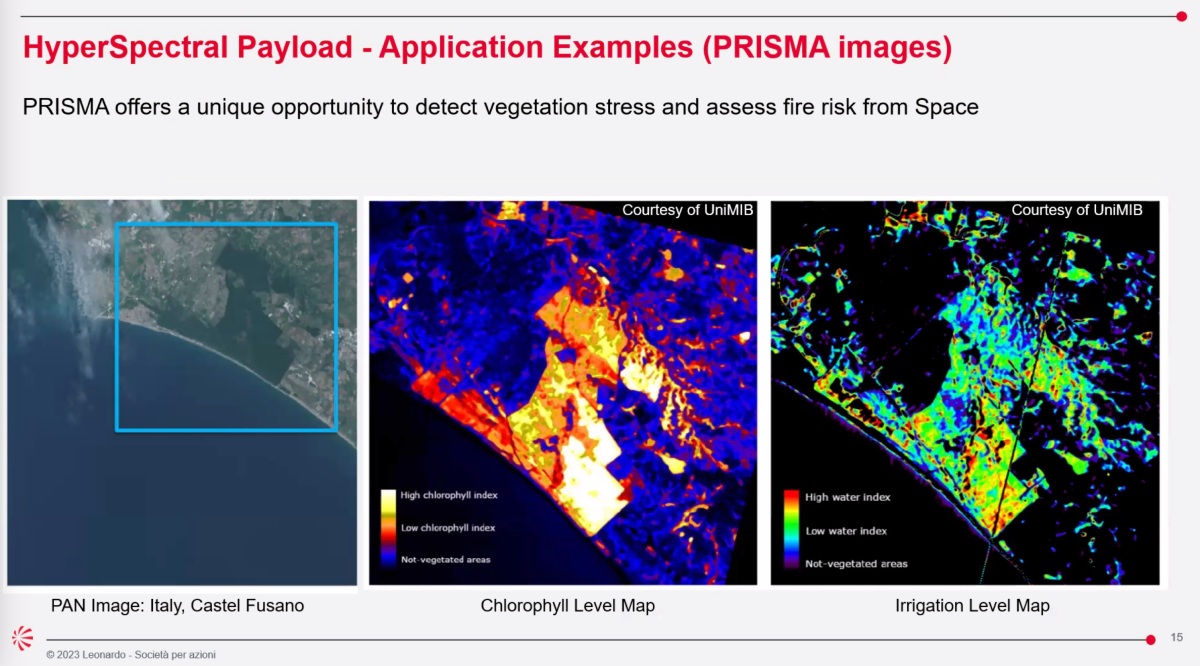

HyperSpectral Payload - Application Examples (PRISMA images)

(Fonte foto: Leonardo)

Maria Libera Battagliere, dell'Agenzia Spaziale Italiana, ha sottolineato come la costellazione Iride sarà in grado di fornire dati utili ad una gestione più sostenibile delle aziende agricole e abiliterà quell'approccio rigenerativo che oggi è quanto mai urgente. Ma i servizi che saranno sviluppati serviranno anche al mondo della politica, per prendere decisioni più consapevoli, al mondo delle assicurazioni, per fornire servizi su misura, e ad enti sovranazionali, come la Fao, per delineare politiche di sviluppo. Senza dimenticare il supporto a consorzi e associazioni.

Insomma, la space economy è in grado di fornire valore aggiunto ad un gran numero di soggetti lungo la filiera agroalimentare. L'importante è saper cogliere l'occasione. Oggi la parte agricola dell'economia spaziale vale "solo" 450 milioni di euro, ma entro il 2031 tale cifra raddoppierà.

Su questo fronte Marco Vieri, membro ordinario dell'Accademia dei Georgofili e docente presso l'Università degli Studi di Firenze, ha voluto ricordare come l'impiego dell'intelligenza artificiale potrà estrarre ancora più valore dai dati "grezzi" trasmessi a terra dai satelliti. Questo ci permetterà di avere un uso più accorto delle risorse agronomiche e un miglioramento di qualità e di produttività dei campi.

Leggi anche Campi agricoli sotto la lente d'ingrandimento (dei satelliti)